您当前的位置 :首页 >

开江:源远流长的孝廉文化

发布时间:2017-09-05

来源:

开江县纪委

在漫长的一千四百多年岁月里,开江涌现了无数杰出的人才,更有源远流长的孝廉文化。

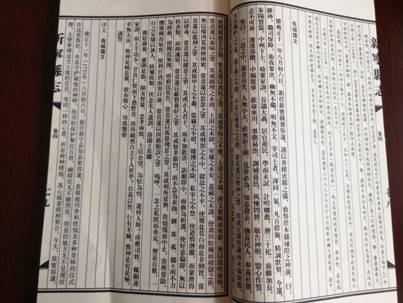

一代廉吏——窦容邃

(新宁县志上的《告城隍文》)

清雍正时期,拓城举人窦容邃以举孝廉的殊誉入选县令,被派往新宁(今开江)赴任。窦容邃知县一到任就撰写条告《为阐明学旨以而士修事》,劝勉官府役吏、公学书院学子以孝养廉德,用廉尽孝道。在新修的宕渠书院里建“礼、义、廉、耻”四维堂,立四维碑,还亲书四维箴镌刻碑上作为院训,专门著书《孝经管窥》,并以此为讲稿,在公学和书院为学子讲授。将《孝经》翻印成册,放在新宁县官署,凡有公事来衙门者,都送上一本,要他们传扬诵记。

为了警示大小官员廉洁从政,他在县衙的大门上题有两副对联:枉道行私举步怎能无错处,爱民洁己做官哪得有钱来。准民心为己心百般体恤只求应感无殊远迩,奉国法如家法千遍检点但愿公私可对君亲。

窦公到任,宰治八载,忠于职守,整顿法纪,抑强扶弱,昭雪冤狱,倡导耕织,一时利兴弊绝。

官风正,则民风淳。百姓中孝顺父母、谨身节用,佳话层出。

孝同然掌——唐家院子

(唐氏族谱)

光绪庚子年(1900年),长岭镇唐家院子主人唐本德身患怪病,其子唐高有为救父亲,四访名医,遍寻良药,但终不见效。绝望之时,听信一位老中医之言,挥刀自割左臂之肉,用做药引,为父治病,果然见效。此事被呈报时任蔡县令,便相邀一叙大肆褒奖,并赠牌匾《忠孝家风》。两年之后,光绪壬寅年(1902年),唐本德旧病复发,唐高有再次举刀割臂肉。此举震惊四方,更是惊动了新任县令王铁生,其褒奖更胜一筹,且接赠一匾《孝同然掌》。

(《孝同然掌》牌匾)

唐家院子建于1821年,已经有近200年历史,现存有清代川东艺术风格部分民居。因年代久远,院子风蚀风化严重。开江县委、县政府高度重视文物保护和孝文化的传承,全面修缮唐家院子,如今这里已经成为弘扬传统孝文化的青少年教育基地和旅游观光胜地。

(唐家院子)

忠孝仁爱——陶牌坊

任市陶牌坊始建于光绪八年(1882年),位于开江县城南35公里的任市镇街口,是“诰授奉政大夫四品御赏戴花翎候选清军府,并加封为中宪大夫”的张锡笏为其二位母亲所建。1991年5月被省人民政府公布为第三批省级文物保护单位,2006年5月,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

(任市陶牌坊)

牌坊坐南进北,四柱三门牌楼式建筑,周身用数十块烧铸陶件拼并而成。梁柱铆榫对接油灰凿打,不用铁活。四根方形柱,十道方横梁构成坊梁,三道门为拱形顶,柱底是雕有仰莲、去雷纹的须弥座,其上的坊柱前后和牌坊两侧,是雕有如意、花草的陶鼓,衔接牢固。

(80年代的任市陶牌坊)

相传牌坊的建造有一段故事。道光二十六年(1846年),河南周口防御正五品奉政大夫张九封染病身亡,其子张锡笏回到老家——四川新宁县任市镇(今开江县任市镇)。张锡笏自小受母亲影响,乐善好施,同治六年(1867年)捐资修建“聚善堂”,收养无依无靠的老人与弃儿。光绪初年(1875年)春夏之交,川东温热、瘟疫流行,任市铺缺医少药,多人不得救治。张锡笏广施药物,制止疫情蔓延,其作为引起地方官吏关注。光绪六年(1880年),新宁知县何蔼然将他们的事迹上报朝廷,光绪皇帝亲自下诏,诰授张锡笏为奉政大夫四品御赏戴花翎候选清军府,并加封为中宪大夫,赏节孝坊一座。

悠悠岁月,沧海桑田,这座华夏大地上乃至世界上独一无二的陶牌坊,依然巍峨,静静地矗立在川东大地,传播着忠孝仁爱的美德。